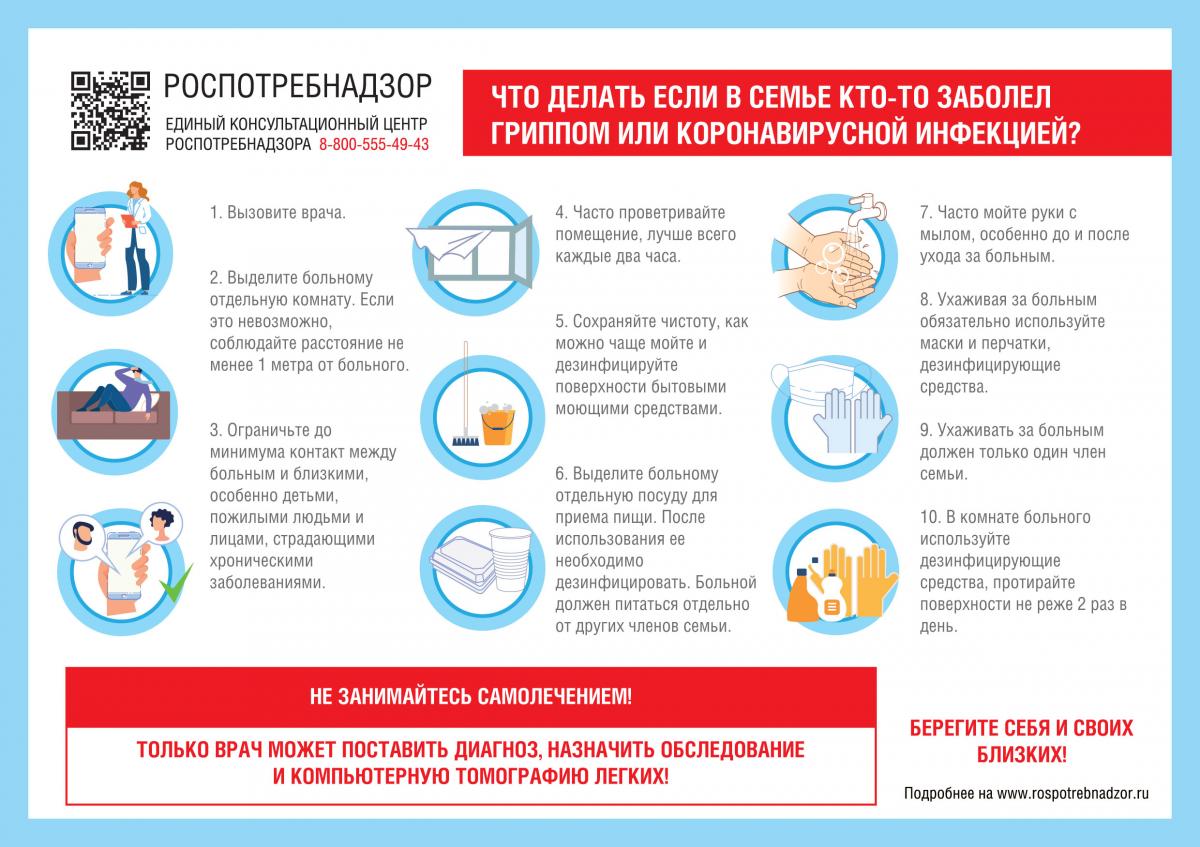

22 сентября в Оренбургской области начала работу тематическая «горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Консультацию можно получить до 03 октября.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области расскажут, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, какие штаммы входят в прививку, а также напомнят о неспецифических мерах профилактики и дадут рекомендации для родителей как уберечь детей в эпидсезон.

Задать вопрос и получить консультацию можно по телефону «горячей линии»:

8-(3532)-72-83-33 - Оренбургский, Акбулакский, Октябрьский, Сакмарский районы;

8-(35336)-2-76-35 – Соль-Илецкий район;

8-(35332)-2-21-66 – Тюльганский район;

8-(35358)-2-15-59 – Шарлыкский район.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Всемирный день борьбы с гепатитом

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. В текущем году этот день отмечается под девизом: «Борьба с гепатитом: разрушим преграды». Этот день служит напоминанием о необходимости активизировать усилия по противодействию вирусным гепатитам, улучшить доступ к комплексной помощи и стремиться к тому, чтобы к 2030 году гепатит перестал угрожать здоровью населения.

Вирусные гепатиты – группа инфекционных заболеваний печени, вызываемых гепатотропными вирусами (A, B, C, D, E), которые могут поражать печень и приводить к развитию цирроза и первичного рака печени.

В Оренбургской области уровень заболеваемости гепатитом А достиг исторического минимума, в том числе благодаря иммунизации.

Заболеваемость острым гепатитом В с 2006 года, после введения массовой вакцинации, снизилась более чем в 100 раз, а хроническим гепатитом В – в 1,9 раза. Среди детей до 17 лет острый гепатит В практически ликвидирован.

Эти успехи были достигнуты благодаря отечественным вакцинам и иммунизации детей с первых дней жизни. Охват вакцинацией против гепатита В детей в возрасте 12 месяцев последние 15 лет стабильно удерживается на уровне свыше 95%.

Вакцина против гепатита С в настоящее время не разработана, что связано с высокой изменчивостью вируса. При этом противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С в более чем 95% случаев.

Особенность этого заболевания в том, что оно может протекать бессимптомно, поэтому необходимы широкие охваты диагностическими исследованиями для его выявления. В Оренбургской области реализуется план мероприятий по борьбе с хроническим гепатитом С, в рамках которого предусмотрены меры по повышению эффективности выявления заболевания и информированности медицинских работников и пациентов по вопросам профилактики заражения.

Ежегодно количество людей, которые прошли обследование на вирусный гепатит С в области, растет. Так, показатели 2024 года достигли 209,2 тыс. чел.

Для своевременного начала терапии против гепатита, необходимо раннее выявление, в связи с чем рекомендуется раз в год проходить профилактическое тестирование.

Помните, что только своевременная качественная диагностика поможет предотвратить развитие заболевания и серьезных последствий. Пройти тестирование – это значит сохранить не только свое здоровье, но и здоровье и жизнь миллионов других людей.

Не давайте гепатиту шанс, защитите себя и своих близких!

Гепатит А: болезнь грязных рук

Слово «гепатит» у людей, как правило, ассоциируется с поражением печени, долгим и трудным лечением, хроническим течением и массой осложнений. Но справедливо ли всё это по отношению к гепатиту А? В отличие от своих ближайших родственников — гепатитов В, С и D, гепатит А — это типичная болезнь грязных рук. Она тесно связана с отсутствием безопасной воды и пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной. Но обо всём по порядку.

Несмотря на то что встречаются и легкие, и тяжелые формы заболевания, гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени, и почти все пациенты достигают полного излечения и получают пожизненный иммунитет. Повторное заражение гепатитом А — исключительно редкое событие.

Вирус гепатита А чаще всего передается пищевым (при употреблении загрязненных продуктов, например, плохо промытой зелени, овощей и фруктов), водным (обычно связано с загрязнением воды канализационными стоками или неадекватной очисткой воды) и контактно-бытовым путем (при прямом контакте с больным человеком). Если в семье кто-то заболел гепатитом А, необходимо ограничить все контакты с ним, не заниматься самолечением и срочно вызвать врача на дом!

От момента попадания вируса в организм до первых симптомов может пройти до 50 дней, но в среднем 14–18. Часто заболевшего беспокоят лихорадка, недомогание, потеря аппетита, диарея и тошнота. Из более специфических симптомов может быть ощущение дискомфорта в животе, потемнение мочи и пожелтение кожи и белков глаз, но эти проявления характерны для всех гепатитов. Однако симптомы проявляются не у всех инфицированных. Заразным больной становится уже в конце инкубационного периода, то есть когда никаких клинических проявлений еще нет.

Самой эффективной мерой профилактики является вакцинация. В нашей стране ее проводят только по эпидемическим показаниям и для групп риска. Для профилактики заболевания всем важно помнить несколько простых и в то же время эффективных правил, которые обязательны к выполнению:

- тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением,

- мыть руки перед едой, после туалета и после прогулок;

- пить только кипяченую или бутилированную воду;

- плавать в разрешенных для этих целей водоемах, не заглатывая воду при купании;

- избавиться от вредной привычки грызть ногти и карандаши;

- соблюдать правила личной и общественной гигиены.

Эти правила актуальны всегда: и зимой, и летом! Особенно не стоит пренебрегать ими во время отдыха. Берегите себя и своих близких!

Гигиена на даче: о чем нужно помнить

Поддерживать порядок и соблюдать гигиену на даче совсем несложно – главное, помнить о нескольких важных моментах.

Тщательное и регулярное мытье рук по-прежнему актуально. Это простое действие позволяет защитить организм от многих болезней. Обязательно мойте руки чистой водой с мылом после контакта с растениями, почвой, животными, перед едой и после посещения туалета. Также можно пользоваться специальными антисептиками.

Личная гигиена – важная составляющая дачного отдыха. Регулярно меняйте постельное белье, полотенца, стирайте грязную одежду после работы в саду и ежедневно принимайте душ, чтобы чувствовать свежесть и бодрость. Чистая вода необходима для поддержания здоровья организма.

На даче особенно важна пищевая безопасность. Проверяйте сроки годности всех приобретенных товаров. Перед использованием мойте овощи, фрукты, ягоды и зелень. Всегда храните продукты в соответствующих условиях, особенно скоропортящиеся, такие как молоко, творог, сметану, яйца, мясо, рыбу. Остатки пищи сразу убирайте в холодильник.

Для питья используйте воду из проверенных источников, желательно бутилированную или кипяченую. Вода из колодца должна регулярно проходить проверку качества.

Обращайте внимание на утилизацию мусора – своевременный вывоз отходов предотвратит появление вредителей и распространение инфекций. Удобнее всего разделить мусор на органический и неорганический: первый подойдет для компоста, второй отправится на переработку.

Санитарию туалета тоже необходимо соблюдать. Место для туалетной комнаты должно быть обустроено надлежащим образом – для удобства пользования и безопасности жильцов. Регулярно проводите очистку и дезинфицирование санузла, а также профилактические мероприятия против мух и комаров вокруг места расположения туалета.

Поддерживая элементарные нормы гигиены на даче, вы обеспечите комфортный отдых себе и близким.

Больше полезной информации по санитарной безопасности и профилактике опасных заболеваний на сайте санщит.рус.

Детский ЗОЖ летом

Летняя пора - время, когда дети могут отдохнуть от повседневной школьной жизни, укрепить и поправить свое здоровье. Они получают удовольствие от отдыха. В это время взрослым важно предостеречь своих детей от рисков, которые негативно могут повлиять на их здоровье.

На что обратить внимание, чтобы вы и ваши дети насладились здоровым летним отдыхом?

1. Водный баланс

Для того чтоб избежать обезвоживания у детей в жаркий летний период, сделайте так, чтобы питьевая вода была всегда под рукой.

Давайте ребенку пить чистую воду, лучше специальную детскую, фильтрованную или бутилированную. Ограничьте употребление пакетированных соков, газировки и сладких йогуртов.

2. Пищевая безопасность

Летом легко стать жертвой пищевого отравления. Без определенных условий хранения продукты могут быстро портиться. Тщательно выбирайте продукты при их покупке, мойте овощи и фрукты. Соблюдайте температурный режим и сроки хранения продуктов.

3. Гигиена рук

В дорогу или на прогулку возьмите с собой дезинфицирующее детское средство для рук, так как не всегда у вас будет доступ к мылу и воде. Очень хорошо подходят для этого средства с дозатором или влажные антибактериальные салфетки. Используйте их до и после приема пищи.

4. Аккуратно с водой!

Игры в воде любят почти все дети. Важно контролировать детей, когда они находятся в воде. Не оставляйте их одних без присмотра.

Объясните ребенку, что воду из водоема и бассейна ни в коем случае нельзя пить и глотать. Это опасно!

5. Забудьте про гаджеты

Используйте возможность максимально и эффективно укрепить детям здоровье летом. Обсудите с ребенком, сколько времени в день он может проводить за экраном, и объясните причины ограничений.

Будьте примером.

6. Путешествия и экскурсии

Проводите время вместе, организуйте семейные мероприятия: гуляйте на свежем воздухе, играйте в спортивные и настольные игры, посещайте музеи или мастер-классы, путешествуйте.

7. Укусы насекомых

Одна из главных проблем летом - это укусы насекомых. Используйте средства соответствующие возрасту ребенка, отпугивающие их. Это могут быть спреи, спирали, крема от комаров.

В лесу дети должны ходить в закрытой обуви, чтобы избежать укусов муравьев, клещей и прочих насекомых.

8. Осторожно, солнце!

Солнечные лучи полезны для ребенка, но в меру. Чрезмерно длительное пребывание на солнце может привести к перегреву, ожогам, тепловому или солнечному удару.

Помните:

- максимальная солнечная активность приходится на период с 10.00 до 16.00;

- наносите солнцезащитное средство за 15 минут до выхода на улицу;

- выходя на улицу, наденьте ребенку головной убор и свободную легкую одежду.

Придерживайтесь этих простых правил, чтобы сохранить здоровье своих детей во время летнего отдыха!

Деятельность «Доставки вкусной еды «Лососнем» приостановлена на 90 суток

В Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области поступила информация из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» о регистрации в течение 7 дней двух экстренных извещений о возникновении случаев заболевания острой кишечной инфекцией у жителей г. Оренбурга, связанных с употреблением продукции общественного питания «Доставка вкусной еды «Лососнем».

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 апреля 2023 г. № 172н «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)» получение территориальным органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, второго экстренного извещения о случае острой кишечной инфекции, в течение 7 календарных дней со дня получения первого экстренного извещения, выявленной в одном и том же объекте общественного питания, является индикатором риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) и является основанием для проведения внеплановой выездной проверки.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки, согласованной с прокуратурой Оренбургской области по индикатору риска, в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по оказанию услуг общественного питания «Доставка вкусной еды «Лососнем» на территории города Оренбурга (ул. 27 Линия, д. 60), Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области установлены нарушения санитарного законодательства Российской Федерации в части несоблюдения поточности технологических процессов, отсутствия маркировки, несоблюдения сроков годности пищевой продукции, отсутствия личных медицинских книжек у персонала с отметками о прохождении медицинского осмотра (обследований) и гигиенического обучения, программы производственного лабораторного контроля, документов, подтверждающих качество и безопасность изготавливаемой продукции и др.

Решением суда Ленинского района г. Оренбурга деятельность индивидуального предпринимателя по оказанию услуги общественного питания, в том числе приготовлению пищи, ее хранению и реализации населению в предприятии общественного питания «Доставка вкусной еды «Лососнем» приостановлена на 90 суток.

Исполнение выданного предписания об устранении выявленных нарушений находится на контроле Управления.

За непредоставление уведомления наступает ответственность

С 1 марта 2025 года налоговая служба передала в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области данные о 1892 первичных кассовых чеках хозяйствующих субъектов, подлежащих обязательному контролю со стороны ведомства. По результатам выездных проверок установлено, что 232 субъекта осуществляют деятельность без подачи уведомления о начале предпринимательской деятельности.

По фактам нарушений законодательства составлено 48 протоколов об административных правонарушениях, материалы переданы в суд. Судами рассмотрено 20 дел, вынесены решения о наложении наказания в виде штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении.

Напоминаем, что с 27 июня 2025 года непредставление ЮЛ или ИП уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности влечет наложение административного штрафа:

- на должностных лиц — в размере от 7 до 12 тыс. рублей;

- на юридических лиц — от 24 до 48 тыс. рублей.

Аналогичная ответственность вводится за представление недостоверных сведений, а также за несообщение сведений об изменениях, подлежащих внесению в уведомление.

Повторное совершение нарушений влечет наложение штрафа:

- на должностных лиц в размере от 15 до 25 тыс. рублей;

- на юридических лиц — от 50 до 60 тыс. рублей.

Срок давности привлечения к ответственности — 1 год с даты фактического обнаружения нарушения.

Если вы по каким-то причинам еще не подали уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности, подлежащей уведомлению, то сделайте это в кратчайшие сроки.

Пройдя по ссылке можно узнать алгоритм подачи уведомления.

Итоги надзора за реализацией антитабачного законодательства

Соблюдение требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (далее - Федеральный закон № 15-ФЗ) находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области (далее - Управление).

Управлением в рамках проведения контрольных (надзорных) мероприятий за соблюдением антитабачного законодательства за 6 мес. 2025 года проверено 200 объектов, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, из них, 49 объектов, реализующих курительные смеси (в т.ч. кальянные). Проинспектировано более 12 тыс. пачек продукции, в том числе 0,8 тыс. пачек импортной продукции. В 11,0 % на объектах выявлены нарушения действующего законодательства (отсутствие знака о запрете курения и перечня реализуемой продукции, демонстрация табачной продукции при реализации в торговом объекте, реализация по цене ниже минимальной цены, нарушение порядка ценообразования и пр.).

Составлено 43 протокола об административном правонарушении, вынесено 20 постановлений о наложении штрафов на сумму 143,5 тыс. руб.

В суд подано 42 иска в защиту прав неопределенного круга лиц о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», запрещенной (противоправной) к распространению на территории Российской Федерации в связи с продажей табачной (никотинсодержащей) продукции дистанционным способом, в 25 случаях заявленные исковые требования удовлетворены.

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами посредством мониторинга в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований в Государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров «Честный знак» (далее – ГИС МТ) за выявленные нарушения в части повторных продаж табачной продукции, за реализацию товара с незарегистрированными кодами, за ненадлежащий статус участника хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. В суд подан 21 иск о прекращении противоправных действий продавцов в отношении неопределенного круга потребителей по результатам мониторинга соблюдения обязательных требований к маркировке товаров средствами идентификации в ГИС МТ. В 15 случаях заявленные исковые требования удовлетворены.

В отношении хозяйствующих субъектов, реализующих табачную, никотинсодержащую и безникотиновую продукцию проведено 413 профилактических мероприятия: консультирование, информирование, профилактические визиты.

Любой потребитель может убедится в легальности оборота табачной продукции, для этого нужно просканировать код маркировки (уникальный код - Data Matrix - присваивается каждому товару) с помощью мобильного приложения «Честный ЗНАК». Оно бесплатно и доступно для смартфонов на системе iOS и Andriod. Приложение дает возможность отследить путь товара с момента его изготовления и до продажи в торговой точке, а также узнать практически всю информацию о товаре, в том числе сведения о документе, подтверждающем соответствие продукции требованиям технических регламентов.

Как правильно продавать и покупать бахчевые?

В связи с активной продажей бахчевых культур обращаем внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к этому виду деятельности.

По всем правилам

Арбузы и дыни можно реализовать в специализированных предприятиях или отделах мелкорозничной и розничной торговли, на рынках и ярмарках с организацией торговых мест по типу развозной и разносной торговли. Торговля должна производиться с соблюдением требований действующих санитарных правил СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию».

При перевозке арбузов и дынь должны соблюдаться требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Лица, сопровождающие пищевую продукцию в пути следования, выполняющие погрузку и выгрузку, имеющие с ней непосредственный контакт, должны использовать санитарную одежду, проходить медицинские осмотры с отметкой о результатах в личных медицинских книжках и гигиеническое обучение с последующей аттестацией.

Оборот бахчевых культур (транспортировка, хранение и реализация) допускается только при наличии сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность (декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза).

Бахчевые можно продавать с лотков, тележек и на открытых, специально оборудованных для этих целей площадках. При этом не допускается хранение плодов бахчевых культур непосредственно на земле.

Не допускаются для реализации населению бахчевые культуры частями и с надрезами.

Как выбрать хороший арбуз?

- Зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, должно быть максимально желтым, даже оранжевым.

- Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу – значит, арбуз неспелый.

- Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие.

- При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст.

- Мякоть-красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус.

- Лучше всего выбирать арбузы среднего размера.

Как выбрать хорошую дыню?

- Противоположная от хвостика дыни сторона должна быть чуть мягкой, если она твердая, то это признак незрелости.

- Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим.

- От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

Желаем Вам вкусных покупок!

Об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ на территории Оренбургского района на 14 календарной недели 2025 года (31.03.2025-06.04.2025).

По итогам 14 календарной недели 2025 года (31.03.2025-06.04.2025) в Оренбургском районе продолжается снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями (далее — ОРИ) на 14 % по сравнению с предыдущей неделей. Однако показатель заболеваемости, выше среднего многолетнего уровня на 25 %. Показатель заболеваемости, обусловлен снижением количества регистрируемых случаев как среди детского населения – на 18 %, преимущественно в возрастной группе 7-14 лет, их доля составила 49 % от количества зарегистрированных случаев среди детей, так и среди взрослого населения на 9,2 %.

Из числа лабораторно расшифрованных случаев, заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами гриппа. Число находок вирусов гриппа в исследуемом материале от больных составила 3,2 % от общего числа зарегистрированных по области. Среди респираторных вирусов негриппозной этиологии встречаются РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2 и другие.

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области напоминает о мерах профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. А главное, не заниматься самолечением, и при первых же признаках заболевания обращаться к врачу.

Как специи помогают обезопасить пищу

С древних времен для защиты продуктов от болезнетворных микробов использовали специи и пряности.

Самая популярная специя сегодня – это соль. Хлорид натрия – химическое название поваренной соли – используется повсеместно. Благодаря своим антисептическим и антибактериальным свойствам соль позволяет длительно сохранять маринованные, соленые заготовки (как домашние, так и промышленные) за счет предотвращения размножения бактерий.

В качестве специи при консервировании часто используется гвоздика. Не все хозяйки задумываются об антибактериальном эффекте этой пряности. Есть исследования, подтверждающие губительное влияние эвгенола (активного компонента гвоздичного масла) на некоторые микроорганизмы. Это свойство гвоздики положительно влияет на срок хранения продукта.

Частый гость на кухне – черный перец. Его душистый аромат и острый вкус придают блюдам пикантность. Есть научные данные о противогрибковом действии и антибактериальных свойствах черного перца.

К острым специям относится и чили. Любители красного перца знают об активном веществе – капсаицине, придающим характерный острый вкус. В некоторых исследованиях была отмечена противомикробная и антигрибковая активность капсаицина.

Еще одна специя, отрицательно влияющая на рост кишечной палочки, – тимьян. Тимол – активный компонент – изменяет проницаемость мембраны бактерий, что вызывает гибель микроорганизмов.

Любители итальянской кухни добавляют при приготовлении блюд орегано. Карвакрол – один из компонентов орегано – также отрицательно воздействует на мембраны некоторых бактерий. В исследованиях отмечено действие орегано на грибы (в частности, Кандида альбиканс), что вызывает гибель грибков.

В литературе есть сведения и о действии эфирных масел семян фенхеля на возбудителя такого кишечного заболевания, как дизентерия: нарушается проницаемость стенки бактерии, что приводит к потере электролитов, белков, в результате чего наступает разложение клетки.

Корица часто ассоциируется с выпечкой. Специя известна давно, используется в приготовлении разных блюд. Ученые в тестах выявили, что коричный альдегид подавляет активность ферментов некоторых бактерий, губительно воздействует на их мембраны, вызывая гибель микроорганизмов.

В настоящее время ученые продолжают проводить исследования, связанные с изучением антибактериального, противогрибкового, противовирусного действия специй, которые мы используем для придания блюдам дополнительного вкуса и аромата. Учитывая интерес не только ученых, но и пользователей к составу продуктов, в особенности к добавкам, у специй перспективное будущее.

Больше полезной информации по санитарной безопасности и профилактике опасных заболеваний на сайте санщит.рус.

Летний гриль: правила санитарно-гигиенической безопасности

Приготовление пищи на огне – одно из самых любимых летних развлечений. Однако важно соблюдать некоторые правила, чтобы избежать неприятных последствий для организма.

О чем нужно помнить:

1. Выбор места приготовления

Для установки гриля выбирайте открытую местность вдали от жилых домов, леса и легко воспламеняемых предметов. Важно учитывать направление ветра, чтобы дым не мешал окружающим людям и не загрязнял воздух. На всякий случай имейте под рукой огнетушитель или емкость с водой.

2. Подготовка оборудования

Регулярно очищайте решетку гриля, шампуры и другие принадлежности от гари и жира. Грязная поверхность может стать источником бактерий и негативно повлиять на вкус блюда. Используйте специальные средства для чистки гриля и металлические щетки.

3. Гигиена посуды, приборов и рук

Тщательно мойте руки и посуду горячей водой с мылом перед каждым этапом приготовления. Пользуйтесь отдельными ножами, вилками и тарелками для сырого и готового мяса. Это предотвратит перекрестное заражение патогенными микроорганизмами.

4. Подготовка продуктов

Перед началом готовки убедитесь, что продукты свежие и качественные. Избегайте покупки мяса, рыбы и овощей с истекшим сроком годности, в непроверенных торговых точках. Никогда не оставляйте мясо и скоропортящиеся продукты вне холодильника более чем на два часа (в жаркую погоду на час). Храните сырые и готовые продукты в разных емкостях и на разных поверхностях. Если мясо было заморожено, перед использованием обязательно разморозьте его естественным путем и промойте чистой водой.

5. Соблюдение температурного режима

Жарьте продукты до полной готовности, проверяя внутреннюю температуру термометром. Мясо должно достичь температуры минимум +70 °C внутри кусочка, рыба – около +65 °C. Недостаточно термически обработанные продукты могут быть опасны.

6. Хранение готовых блюд

После завершения процесса готовки накрывайте еду крышкой или фольгой, чтобы защитить ее от насекомых и загрязнения. По возможности употребляйте пищу сразу же после приготовления, пока она еще горячая. Готовый шашлык можно хранить в холодильнике не более 36 часов.

7. Утилизация отходов

Не забывайте утилизировать остатки еды и упаковки. Не оставляйте после себя мусор.

Следуя этим простым правилам, вы сможете насладиться вкусной едой и приятным отдыхом на свежем воздухе без проблем.

Больше полезной информации по санитарной безопасности и профилактике опасных заболеваний на сайте санщит.рус.

На что обратить внимание при выборе качественного и безопасного десерта?

Десерты не самая полезная и уж точно не повседневная еда, но все же иногда мы их покупаем. Чтобы избежать неприятных последствий, особенно в летний зной, при выборе лакомства важно учитывать ряд факторов.

- Убедитесь, что десерт хранится правильно. Некоторые изделия требуют определенных температурных условий (например, мороженое или торты). Если продукт находится вне холодильника или упаковка повреждена, лучше отказаться от покупки.

- Всегда проверяйте срок годности десерта перед покупкой. Особенно это касается кондитерских изделий с кремовыми начинками, которые быстро портятся. Просроченный продукт может вызвать серьезное пищевое отравление.

- Обратите внимание на состав. Избегайте продуктов, содержащих большое количество искусственных добавок, консервантов и красителей. Предпочтение лучше отдать натуральным ингредиентам, таким как свежие фрукты, ягоды, орехи и мед. Выбирайте десерты с низким содержанием сахара или вовсе без него. Отличной альтернативой станут фруктовые салаты, йогуртовые муссы или сухофрукты.

- Оцените внешний вид десерта. Качественный продукт имеет ровную поверхность, однородную консистенцию и приятный запах. Наличие вмятин, трещин, неприятного запаха или посторонних включений свидетельствует о низком качестве товара.

- Выбирайте продукцию известных производителей, которые дорожат своей репутацией. Такие компании чаще всего используют качественные ингредиенты и соблюдают стандарты производства. Отдавайте предпочтение отечественным производителям, так как они адаптированы к российским условиям и климату.

Больше полезной информации по санитарной безопасности и профилактике опасных заболеваний на сайте санщит.рус.

Накорми своих бактерий

В каждом из нас живут триллионы бактерий, большая часть из них- в нижней части кишечника.

Микробиом кишечника состоит из полезных и потенциально вредных бактерий.

Большинство из них - симбиотические (от которых выигрывают и человек, и микробиота), меньшая часть бактерий относится к патогенным видам (может привести к развитию болезни). Пища, которую мы едим, влияет на развитие и жизнь этих бактерий. Микробиота кишечника в свою очередь влияет на метаболизм, массу тела, склонность к заболеваниям, иммунную систему, аппетит и даже на настроение человека.

Делимся несколькими советами о том, как питаться с пользой для себя и микробиоты.

Ешьте разнообразные продукты

В кишечнике обитают сотни видов бактерий, для роста и развития им нужны разные питательные вещества. Чтобы полезные бактерии хорошо себя чувствовали и приносили нам пользу, а вредные бактерии не размножались - питаться надо максимально разнообразно.

Ешьте продукты с клетчаткой

Фрукты, овощи, фасоль и бобовые – отличные источники питательных веществ для микробиоты. В них много клетчатки, которая не переваривается в кишечнике, но нужна полезным бактериям для роста и развития.

Вот некоторые продукты, которые можно включить в свой рацион:

- Зеленый горошек

- Брокколи

- Нут

- Чечевица

- Фасоль

- Цельное зерно

Диета, в которой много фруктов и овощей предотвращает рост болезнетворных бактерий. Яблоки, черника, миндаль и фисташки увеличивают количество полезных бифидобактерий. Вегетарианские диеты благотворно влияют на состав микробиоты, снижая количество болезнетворных бактерий. Предполагается, что это связано с более высоким содержанием клетчатки в рационах без мяса.

Ешьте ферментированные продукты

Наши бактерии особенно любят продукты, которые прошли ферментацию, например, брожение или квашение (йогурт, кимчи, квашеная капуста, кефир, комбуча).

Кисломолочные продукты помогают уменьшить количество болезнетворных бактерий у людей с синдромом раздраженного кишечника. Употребление йогурта может благотворно сказаться на непереносимости лактозы у детей и взрослых. Максимальную пользу принесут кисломолочные продукты без сахара, вкусовых и ароматических добавок. Ферментированное соевое молоко и кимчи способствуют росту полезных бифидо- и лактобактерий, и уменьшают количество болезнетворных бактерий.

Ешьте цельнозерновые продукты

В продуктах из непереработанного зерна много клетчатки и неперевариваемых углеводов, таких как бета-глюканы. Эти углеводы не усваиваются в тонком кишечнике, как другие питательные вещества, и поступают в толстый кишечник, там они расщепляются микробиотой и способствуют росту бифидо- и лактобактерий. Еще цельнозерновые дают длительное чувство сытости. Это снижает вероятность переедания.

Ешьте продукты, богатые полифенолами

Полифенолы — это растительные антиоксиданты, они действуют как топливо для полезных бактерий (какао и темный шоколад, зеленый чай, миндаль, лук, черника, брокколи).

Ешьте продукты, богатые пробиотиками

Пробиотики — это живые бактерии, которые содержатся в некоторых пищевых продуктах. Эти бактерии полезны для человека, не вызывают никаких заболеваний и не продуцируют токсины. Они улучшают состав и биологическую активность микрофлоры кишечника. Отличный источник пробиотиков-квашеная капуста, к тому же, она богата клетчаткой, витаминами С, В и К.

Имейте в виду, что пробиотики, особенно если их вводить внезапно, могут увеличить газообразование в кишечнике, и привести к метеоризму и вздутию живота. Впрочем, этот небольшой дискомфорт быстро пройдет, если продукты, богатые пробиотиками есть регулярно.

Не обманывайте вкус.

Искусственные подсластители, такие как аспартам, сукралоза и сахарин нарушают метаболизм и уменьшают разнообразие микробиоты кишечника. Еще, лучше поменьше есть промышленно- обработанных пищевых продуктов, они также нарушают метаболизм микробов.

Питайтесь с пользой для себя и своих бактерий!

Начисление неустойки по договорам долевого участия в строительстве в 2025 году

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области информирует участников долевого строительства, что с 01.01.2025 вступили в силу изменения, внесенные в постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2024 № 326 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве».

С учетом изменений:

- в период начисления законной неустойки (пени) за нарушение застройщиком предусмотренного договором срока передачи дольщику объекта долевого строительства (1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от цены договора) не включается период с 22 марта 2024 года до 30 июня 2025 года включительно. Это же правило применяется и к дольщикам, просрочившим платеж по договору долевого участия (далее — ДДУ);

- при определении размера убытков, предусмотренных ч. 1 ст. 10 Закона об участии в долевом строительстве, по общему правилу не учитываются убытки, причиненные в период с 1 января 2025 года до 30 июня 2025 года включительно;

- проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства в связи с расторжением ДДУ (по основаниям, предусмотренным законодательством) либо нарушением срока возврата денежных средств, не начисляются за период с 22 марта 2024 года по 30 июня 2025 года включительно;

- неустойка (пени) и иные финансовые санкции, подлежащие выплате участнику долевого строительства в соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей", не начисляются за период с 22 марта 2024 года по 30 июня 2025 года включительно;

- если требования о взыскании указанных неустоек и санкций были предъявлены застройщику до 22 марта 2024 года, их исполнение отсрочивается до 30 июня 2025 года включительно. Отсрочка, предоставленная до 1 января 2025 года, подлежит продлению до 30 июня 2025 года включительно;

- кроме того, за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года включительно размер неустоек (иных финансовых санкций) по договору долевого участия, подлежащих начислению в период действия моратория (часть 6 статьи 5, часть 2 статьи 6, части 2 и 6 статьи 9, а также подлежащие уплате в соответствии с частью 9 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве..."), рассчитывается исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату исполнения обязательства, но не может превышать 7,5 процентов годовых.

- уточняется, что действие моратория распространяется также на начисление неустоек за нарушение срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства, входящего в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесённых к категории уникальных объектов.

Информации о продлении действия моратория на период после 30.06.2025 в настоящий момент не имеется.

О профилактике ВИЧ-инфекции

Лечение

«ВИЧ-инфекция – пожизненное заболевание, – объясняет Вадим Валентинович Покровский. – Безусловно, лечение есть, но это довольно сложный процесс, и полного выздоровления не происходит. Важно вовремя пройти обследование и своевременно приступить к терапии».

Меры профилактики

Самый эффективный метод профилактики ВИЧ – использование презерватива. Было подсчитано, что если в 80% половых актов будет использоваться презерватив, то передача ВИЧ прекратится. Однако оказалось, что убедить людей соблюдать эту меру не так-то легко. Причины просты: нет денег на покупку, некогда, многие – особенно молодые люди – стесняются купить презерватив даже в аптеке и затем предложить партнеру им воспользоваться.

Еще одна эффективная мера – безопасное поведение. Мало кто задумывается, что опасной может быть не только случайная связь, но устойчивая, без измен. Это ошибка, потому что многие случаи передачи ВИЧ половым путем связаны именно с такими ситуациями. Человек был инфицирован, стал жить вместе с постоянным партнером и заразил его. Поэтому, прежде чем перестать пользоваться презервативом, надо сдать анализ. Даже если выяснится, что кто-то ВИЧ-положителен, это еще не значит, что пара распадется. Если человек принимает препараты от ВИЧ, он не заразит партнера.

ВИЧ-инфекция при беременности

Если женщина, у которой диагностировали ВИЧ-инфекцию, принимает назначенные препараты, то ребенок у нее родится здоровым. Негативного влияния таких лекарств на плод не выявлено.

ВИЧ-инфекция и врожденный иммунодефицит

Между этими заболеваниями нет никакой связи. Врожденный иммунодефицит – это генетически обусловленное нарушение иммунитета. Противовирусное лечение в этом случае не поможет, потому что вируса нет, и используют другие методы лечения. И наоборот, лекарства для восстановления иммунитета в случае с ВИЧ-инфекцией не действуют. Там главное – подавить вирус.

Российская разработка

Борьба с ВИЧ-инфекцией, которая основана на постоянном применении антиретровирусных препаратов, связана с экономикой. И конечно, ученым нужно искать более эффективные и менее дорогие методы борьбы с заболеванием.

Известно, что вирус прячется в клетках, в геноме. Современные препараты помогают лишь временно. Стоит их отменить, и вирус возвращается.

Недавно ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора запатентовал новую тест-систему на основе ПЦР для быстрой диагностики ВИЧ. Она определяет, сколько вируса содержится в геноме клеток. Это изобретение поможет в разработке радикальных лекарств, полностью излечивающих от ВИЧ-инфекции.

Об изъятии из обращения продовольственного сырья и пищевых продуктов

Одной из мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждению возникновения пищевых отравлений и острых кишечных инфекций является изъятие из обращения пищевых продуктов, представляющих опасность для здоровья человека.

Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области за 6 мес. 2025 года в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора с целью недопущения попадания на потребительский рынок некачественной и опасной пищевой продукции изъято из обращения 426 партий объемом 1946,615 кг.

Наибольшее количество партий изъято из обращения в группах пищевых продуктов:

- плодовоовощная продукция - 110 партий (25,8%) от общего количества изъятых партий;

- консервы – 65 партий (15,3%);

- кондитерские изделия – 54 партии (12,7%);

- молоко и молочные продукты – 46 партий (10,8%);

- мясо и мясные продукты ‒ 33 партии (7,7%);

- птица, яйца и продукты их переработки – 29 кг (6,8%);

- хлебобулочные изделия – 20 партий (4,7%).

Из общего количества изъятых из обращения партий импортируемые продовольственное сырье и пищевые продукты составили 0,2%.

В структуре объемов, изъятых из обращения продовольственного сырья и пищевых продуктов, наибольший удельный вес составили группы продуктов:

- плодовоовощная продукция – 681,66 кг (35,0%) от общего объема изъятых продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- молоко и молочные продукты – 228,6 кг (11,7%);

- консервы – 197,01% (10,1%);

- кондитерские изделия – 102,51 (5,3%);

- мясо и мясные продукты ‒ 88,7 кг (4,6%);

- птица, яйца и продукты их переработки – 84,97 кг (4,4%);

- хлебобулочные изделия – 73,365 кг (3,8%).

В общем объеме изъятого из обращения продовольственного сырья и пищевых продуктов импортируемые составили 0,1%.

Основными причинами изъятия из обращения продовольственного сырья и пищевых продуктов явились: несоблюдение сроков годности и условий хранения; отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность; несоответствие требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности.

По всем фактам выявления в обращении недоброкачественной и опасной пищевой продукции приняты меры в пределах полномочий, виновные лица привлечены к административной ответственности.

С целью организации оперативного принятия мер реагирования по изъятию из обращения пищевой продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов, в том числе фальсифицированной, полная информация о наименовании продукции, дате производства, производителе такой продукции, показателях несоответствия, размещается в специализированном модуле «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям» Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП). Вход на ресурс свободный, доступ осуществляется по адресу https://zpp.rospotrebnadzor.ru.

Рекомендации по потреблению воды летом

В жаркие дни повышается риск обезвоживания, так как организм теряет больше жидкости.

В этот период очень важно пить воду, чтобы поддерживать водный баланс и не допустить дефицита жидкости, который не только негативно сказывается на самочувствии, но и опасен для здоровья. Жажда, сухость во рту, сухость кожи, слизистых, усталость, боли в мышцах, головокружение, темная моча – первые признаки обезвоживания.

В жаркие дни человек может потерять до 3 л воды в сутки с потом, а спортсмены еще больше – примерно 4 л за интенсивную тренировку. Вода не только утоляет жажду – она необходима для функционирования всех систем организма, так как находится в каждой клетке организма.

Сколько воды пить

Единой рекомендации о потреблении конкретного количества воды ежедневно нет. Все индивидуально, так как потребность в воде зависит от:

- возраста;

- веса и типа тела;

- состояния здоровья, приема лекарств;

- активности и вида деятельности.

В среднем рекомендуется пить:

- от 2 до 4 л для активных взрослых;

- не менее 1,2–1,5 л при любых условиях.

Нужно учитывать, что 20% воды поступает с пищей (фрукты, ягоды, овощи).

Чтобы рассчитать свою индивидуальную потребность в воде, воспользуйтесь такой формулой: 20–45 мл (можно взять 30 мл) х 1 кг веса. Посчитайте примерное количество стаканов или бутылок воды, необходимых вам на сутки. Так удобнее будет отслеживать, достаточно ли воды вы выпили.

Помните, что потребление воды должно быть выше:

- во время занятий спортом;

- в жарком климате;

- у работающих на жаре;

- у беременных;

- при грудном вскармливании;

- при инфекционных заболеваниях с повышенной температурой.

Как не забывать пить воду

Носите с собой бутылку воды – это один из лучших способов поддерживать водный баланс. С возрастом человек не всегда замечает состояние жажды, поэтому важно выработать привычку пить в течение дня.

Еще один вариант – поставьте напоминание на телефон (раз в 30 минут, в час) и делайте несколько глотков воды. Или скачайте приложение, которое поможет рассчитать необходимое количество воды с учетом вашего возраста, веса, состояния здоровья и активности. Вы сможете вносить количество выпитой воды в приложение и установить напоминания «пора пить воду».

Мы рекомендуем поступать так:

- утром выпивайте стакан воды;

- на жаре пейте каждые 15–20 минут;

- не привыкли пить воду – увеличивайте количество выпиваемой воды постепенно;

- используйте воду вместо соков и других сладких напитков;

- если не любите вкус чистой воды, добавьте лимон, лайм, кусочки фруктов, мяту;

- температура питьевой воды должна быть по ощущением примерно равной температуре тела, то есть теплой;

- обеспечьте ребенку доступ к питьевой воде в течение дня;

- напоминайте пожилым людям пить воду;

- избегайте употребления алкоголя.

Важно: питьевая вода, как и еда, должна быть безопасной. Лучше всего для питья использовать бутилированную или кипяченую воду.

И помните, что каждый организм уникален, и ваши потребности в воде могут отличаться от средних рекомендаций. При возникновении любых сомнений или вопросов всегда лучше проконсультироваться с врачом, чтобы определить оптимальное количество воды для вашего организма.

Роспотребнадзор дает рекомендации по работе в условиях повышенной температуры воздуха

Жаркая погода приводит к ухудшению условий труда. Особенно сложно приходится тем, кто работает на открытом воздухе или в помещениях, не оснащенных климатическим оборудованием. Роспотребнадзор дает ряд рекомендаций, которые стоит соблюдать в условиях повышенной температуры воздуха.

При наличии кондиционера поддерживайте температуру в помещении на уровне 24-25°C. Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5°C, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29°C — на 2 часа, а если помещение нагрелось до 30,5°C — на 4 часа.

Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15 – 20 минут с последующим отдыхом не менее 10 – 12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 – 5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5 – 2 часа для лиц без специальной одежды.

Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 °C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 °C. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных видов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая +10 – 15 °C. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей. Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма (оптимальное содержание воды в организме, которое обеспечивает его нормальную жизнедеятельность, обмен веществ).

При температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час – примерно одну чашку каждые 20 минут. Кроме того, для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей, дополнительная витаминизация.

Суд рассмотрел спор с поставщиком газа

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области (далее – Управление) приняло участие в судебном процессе по исковому заявлению гр. К. о взыскании платы за услуги по опломбировке газового счетчика с ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург».

Согласно материалам дела, в январе 2022 года по адресу проживания абонента представителем поставщика газа был опломбирован приобретенный в магазине новый прибор учета газа (счетчик), который был установлен взамен старого с истекшим сроком эксплуатации. За опломбировку уплачено 400 рублей. Потребитель в иске указал, что «действующим законодательством не предусмотрено взимание платы за опломбировку при замене прибора учета газа. Однако, ответчик на письменную претензию о возврате уплаченной платы за опломбировку счетчика отказал».

Судом в порядке ст. 47 ГПК РФ было привлечено Управление для дачи заключения по делу.

Изучив правовую позицию Управления, а также ссылаясь на пп. «б» п. 22 постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», пункт 81(14) «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, суд отказал в удовлетворении исковых требований гр. К., поскольку при исследовании обстоятельств дела основным стало то, что опломбировка счетчика была повторной. Доводы истца о том, что был установлен новый счетчик, а, следовательно, его опломбировка является первичной, суд посчитал ошибочными, в том числе и по причине того, что первичный пуск газа и установка нового счетчика была произведена в октябре 2001 года.

Решение вступило в законную силу.

Управление помогло взыскать денежные средства с авиаперевозчика

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области (далее – Управление) привлечено судом к участию в гражданском деле для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителя.

В ходе судебного процесса установлено, что 26.01.2022 потребитель приобрел авиабилет (рейс Оренбург – Мюнхен) стоимостью 17 158 руб. В назначенное время вылет не состоялся по причине отмены рейса авиаперевозчиком.

В соответствии со ст. 116 Приказа Минтранса России от 25.09.2008 № 155 «Об утверждении Правил формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации» в случае прекращения действия договора воздушной перевозки пассажира в связи с вынужденным отказом пассажира от перевозки пассажиру возвращается вся сумма, уплаченная за перевозку, если перевозка ни на одном участке не была выполнена.

В ходе рассмотрения дела изучены предоставленные истцом доказательства, на основании которых, с учетом правовой позиции Управления, суд пришел к выводу о нарушении прав потребителя.

Решением суда в пользу потребителя взысканы денежные средства, уплаченные за билет, неустойка и компенсация морального вреда на общую сумму более 50 000 руб.

Необходимую консультацию по вопросам защиты прав потребителей, в том числе правовую помощь в подготовке проекта претензии, искового заявления, можно получить в Консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» тел. 8 (3532)43-08-19, в общественной приемной Управления по тел. 8 (3532) 44-23-54.

Актуальная информация по вопросам защиты прав потребителей размещена на государственном информационном ресурсе (ГИР ЗПП) в сети Интернет на сайте zpp.rospotrebnadzor.ru.

Управление помогло потребителю вернуть деньги за смартфон с недостатками

В Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области (далее – Управление) обратилась оренбурженка с заявлением о привлечении Управления в судебное разбирательство для дачи заключения по её делу.

Гражданка в сентябре 2024 года оформила заказ на интернет-платформе владельца агрегатора информации о товарах Wildberries и оплатила смартфон VIVO стоимостью 3294 руб.

В процессе кратковременной эксплуатации в товаре был обнаружен недостаток.

Оформленная потребителем заявка на возврат денежных средств продавцом отклонена, рекомендовано обратиться в сервисный центр.

Сервисным центром в товаре выявлены производственные недостатки и следы разбора.

На повторное требование о возврате денежных средств с приложением акта сервисного центра от продавца вновь был получен ответ о том, что он не смог подтвердить брак, повреждение или несоответствие описанию и предложено отправить новую заявку.

Управление, действуя в интересах потребителя, направило в суд исковое заявление о взыскании уплаченных денежных средств, неустойки и морального вреда, основанное на положениях ст.ст. 13, 15, 18, 22, 23, 26.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Решением мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского района г. Оренбурга от 14.05.2025 исковые требования удовлетворены частично, принято решение о взыскании с ответчика в пользу потребителя стоимости смартфона в размере 3294 руб., неустойки в размере 7345,62 руб., компенсации морального вреда в размере 3000 руб. и штрафа в размере 6819,81 руб. Всего потребителю присуждено 20459,43 руб.

Решение вступило в законную силу.

Необходимую консультацию по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по подготовке проектов претензий и исковых заявлений в суд, потребители могут получить в общественной приемной Управления по тел. 44-23-54 или в Консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по тел. 43-08-19.

Управление помогло потребителю взыскать деньги за неисполнение юридических услуг

Между потребителем и ООО «Абсолют» был заключен договор на оказание юридических услуг по сопровождению процедуры банкротства. В установленные сроки исполнителем не предпринимались действия в рамках исполнения договора.

В соответствии со ст. 31 Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства № 6 «О единых правилах в области защиты прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки оказания услуги, потребитель (помимо прочего) вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги, а также потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги.

Потребитель в устной форме обратилась в ООО «Абсолют» с требованием о расторжении договора, исполнитель в возврате денежных средств отказал. Не согласившись с бездействием ООО «Абсолют», гражданка обратилась в суд с иском о понуждении к удовлетворению заявленного требования, взыскании денежных средств, уплаченных по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами, взыскании морального вреда, штрафа, расходов по предоставлению юридических услуг.

Представитель Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, привлеченный судом к участию в деле, поддержал требования истца в полном объеме.

По итогам рассмотрения материалов дела судом вынесено решение об удовлетворении заявленных требований. С ООО «Абсолют» взысканы: денежные средства в размере 549, 8 тыс. рублей (уплаченные по договору – 320 тыс. руб.; проценты за пользование чужими денежными средствами – 23,6 тыс. руб., компенсация морального вреда – 3000 руб.; штраф – 173,3 тыс. руб., расходы на оплату юридических услуг – 30 000 руб.).

Не согласившись с данным решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу в Оренбургский областной суд, которая оставлена без удовлетворения.

Важная информация о лицензировании услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации!

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области (далее – Управление) в преддверии проведения дезинсекционных и дератизационных мероприятий в весенне-летний период 2025 года информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 26.02.2024 № 22-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и статью 44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с 1 марта 2025 года осуществление деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения без лицензии не допускается.

Порядок лицензирования такой деятельности утвержден Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 20.03.2024 № 337 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (далее – Постановление)).

К соискателю лицензии предъявляются следующие лицензионные требования, это наличие:

- зданий, строений, сооружений и (или) помещений (за исключением жилых) для приготовления и хранения дезинфекционных средств (производственный объект), в отсутствие таковых – наличие договора на хранение дезинфекционных средств в иных организациях;

- оборудования и технических средств, необходимых для оказания заявленных услуг (приложение № 1 Постановления), а также средств индивидуальной защиты для дезинфектора (приложение № 2 Постановления);

- в штате организации не менее одного работника, имеющего высшее образование и прошедшего профессиональную подготовку (переподготовку) или повышение квалификации по дезинфектологии (до 1 сентября 2025 года). После 1 сентября 2025 года будет обязательным наличие не менее одного работника, имеющего высшее медицинское или биологическое образование и прошедшего профессиональную подготовку (переподготовку) или повышение квалификации по дезинфектологии;

- у ИП или у его работников образования по дезинфектологии;

- программы производственного контроля.

Заявления о предоставлении лицензии подаются только посредством использования федеральной государственной информационной системы

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/600355).

Лицензирующий орган проверит заявление и документы в течение 10 рабочих дней и примет решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении, если сведения в заявлении (документах) неполные или недостоверные.

Лицензирующий орган проводит оценку соответствия соискателя лицензионным требованиям в форме выездной оценки в порядке, установленном ст. 19.1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Проверка соблюдения лицензионных требований лицензиатом осуществляется Роспотребнадзором путем проведения профилактических мероприятий и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий.

Регулируется это Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Лицензирующий орган проводит следующие профилактические мероприятия:

- информирование,

- обобщение правоприменительной практики,

- объявление предостережения,

- консультирование,

- профилактический визит.

Постановление действует до 1 сентября 2030 года.

На сегодняшний день на территории Оренбургской области имеют лицензии на данный вид деятельности 39 организаций.

Сведения о наличии лицензии у организации размещены в Реестре выданных лицензий в электронном виде по следующей ссылке: https://fp.rospotrebnadzor.ru/licen/?oper=search&numb_history=&numb=&fir... ame=&ogrn_inn_nza=).

Управление обращает внимание на то, что в рамках соблюдения законодательства в сфере лицензирования деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия контракты на проведение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации необходимо заключать с организациями, имеющими лицензии, и с обязательным контролем качества выполненных работ, в том числе при проведении обработок на территории населенных пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), оздоровительных учреждений (в том числе баз отдыха), сельскохозяйственных объектов, мест массового отдыха и пребывания населения.

5 правил здорового питания

Правила тарелки здорового питания начинается с создания сбалансированного рациона, где каждый прием пищи включает разнообразные питательные вещества. Рекомендуется делать акцент на цельных, минимально обработанных продуктах.

Пять правил здорового питания:

Пищевое разнообразие. Необходимо включать в рацион фрукты, овощи, белки, как животного (например, мясо, рыба, яйца), так и растительного происхождения (бобовые, орехи, семена), цельнозерновые продукты, рыбу, оливковое масло, авокадо, молоко. Создать оптимальный рацион для конкретного пациента можно только после консультации врача-диетолога.

- Умеренность. Секрет здорового питания не только в том, что вы едите, но и в том, сколь вы едите. Порции должны быть небольшими, чтобы избежать переедания, даже если речь идет о полезных продуктах. Помните, что даже здоровая пища содержит калории;

- Регулярность. Соблюдение принципов и правил здорового питания невозможно без соблюдения режима питания. График помогает поддерживать стабильный метаболизм, предотвращать переедание. Завтракать, обедать, ужинать следует примерно в одно и то же время каждый день, устраивать здоровые перекусы, если возникает голод между основными приемами пищи.

- Гидратация. Поддержание водного баланса необходимо для здоровья, ведь вода участвует во многих биохимических процессах в теле, включая пищеварение. Рекомендуется пить достаточное количество чистой воды в день – как правило, около 8 стаканов, но потребность у каждого человека отличается.

- Слушайте свое тело. Научитесь слушать сигналы своего тела. Ешьте, когда вы чувствуете голод, и прекращайте, когда наступает чувство сытости. Избегайте перекусов по эмоциональным причинам, вместо этого найдите здоровые способы справиться со стрессом, такие как физическая активность или медитация.

Эти пять правил являются основой здорового питания и помогут создать устойчивые пищевые привычки для поддержания хорошего самочувствия и профилактики заболеваний.

Защитите себя от инфекций, передающихся иксодовыми клещами

Укус клеща - это реальная опасность попадания в организм клещевых инфекций!

Как защитить себя от клещевых инфекций?

Лучший способ неспецифической профилактики - предотвращение самого присасывания клеща. Если вы отправились в лес - выбирайте одежду, максимально закрывающую поверхность тела, однотонную светлого цвета – на ней клеща будет проще заметить. Желательно надеть рубашку или куртку с застегивающимся воротником и манжетами, заправить рубашку в брюки, а брюки в сапоги.

Проводите самоосмотр, либо осматривайте друг друга каждые 10-15 минут во время пребывания на природе. При проведении осмотра необходимо обращать внимание на «любимые» места присасывания клещей – в паховой и подмышечной областях, под грудью, за ушными раковинами, на голове.

Также рекомендуется использовать специальные химические средства – репелленты (отпугивающие клещей) для обработки одежды или акарицидные средства (убивающие клещей).

Осматривать собак и других животных после прогулок, для удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей. Ни в коем случае не раздавливайте клещей, т.к при этом возбудитель заболевания может попасть в кровь через незаметную царапину на коже.

Как правильно вытащить (удалить) клеща из кожи человека

Если клещ все-таки присосался, в первую очередь, необходимо обратиться в лечебное учреждение для его извлечения. Чем быстрее будет удален клещ, тем меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель опасного заболевания.

Если для обращения в медицинское учреждение требуется достаточно длительное время, и Вы приняли решение самостоятельно удалить клеща, необходимо соблюдать следующие правила:

1.Захватите клеща пинцетом или петлей из плотной нити как можно ближе к его ротовому аппарату и покачивая из стороны в сторону, стараясь не сдавливать, чтобы не выдавить в ранку его содержимое, извлеките его из кожных покровов.

2.Место укуса продезинфицируйте любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод и т.д.)

3.В случае отрыва головки или хоботка клеща на коже остается черная точка, которую необходимо обработать 5% йодом.

4.После извлечения клеща тщательно вымойте руки с мылом

Что делать с клещом?

1.Клеща нужно сохранить в максимально неповрежденном состоянии, лучше живым. Поместите клеща в герметичную емкость с кусочком влажной ваты или свежей травинки.

2.Храните клеща до исследования, поместив в холодильник при температуре +4-8ºС

3.Доставьте клеща в лабораторию в кратчайшие сроки для определения его инфицированности по адресу г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д.2/1.

В случае получения результата «обнаружено»

С результатами анализа необходимо обратиться к врачу-инфекционисту в инфекционных стационарах или отделениях, либо в поликлинику. Вам будет назначена соответствующая профилактика развития заболевания.

при положительном результате на клещевой вирусный энцефалит - проводится экстренная серопрофилактика в (но не позднее 96 часов с момента присасывания клеща) путем введения противоклещевого иммуноглобулина.

при положительном результате на иксодовые клещевые боррелиозы, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз человека – врачом будет назначено проведение экстренной антибиотикопрофилактики, которую необходимо начать в максимально ранний срок с момента присасывания клеща.

Если Вам не удалось сдать клещей для анализа или при отрицательных результатах анализа в течение месяца после присасывания Вы почувствовали недомогание, повышение температуры тела, увеличивающееся красное пятно на месте присасывания, то необходимо обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клещей.

ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Энтеровирусная инфекция — что это? ![]() Энтеровирусные (неполио) инфекции - группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых различными представителями энтеровирусов.

Энтеровирусные (неполио) инфекции - группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых различными представителями энтеровирусов.

Основные возбудители:

Коксаки А (24 серотипа),

Коксаки А (24 серотипа), Коксаки В (6 серотипов),

Коксаки В (6 серотипов),

- ЕСНО (34 серотипа)

неклассифицированные энтеровирусы человека 68 - 71 типов.

неклассифицированные энтеровирусы человека 68 - 71 типов.

Энтеровирус — это опасно?

Большинство энтеровирусных инфекций протекают легко. Но некоторые штаммы могут вызывать более тяжелые заболевания, особенно у маленьких детей.

Как происходит заражение?

Источник инфекции — человек (больной или носитель).

Заражение происходит воздушно-капельным путем, через пыль, а также водным, пищевым и контактно-бытовым путями.

![]()

![]() Вода открытых водоемов, загрязненная сточными водами, как в качестве источников питьевого водоснабжения, так и используемая в качестве зон для купания населения наиболее опасна в плане передачи инфекции.

Вода открытых водоемов, загрязненная сточными водами, как в качестве источников питьевого водоснабжения, так и используемая в качестве зон для купания населения наиболее опасна в плане передачи инфекции.

Инкубационный период 1-10 дней.

Кто может заразиться?

Энтеровирусами может заразиться любой Чаще всего заражаются и заболевают дети, младенцы и подростки, т.к они еще не обладают иммунитетом (защитой) от предыдущих воздействий этих вирусов.

Имеет ли заболевание сезонность?

Вспышки энтеровирусной инфекции преимущественно возникают в летне-осенний период, но отдельные случаи встречаются в течение всего года.

Как протекает инфекция?

Энтеровирусная инфекция характеризуется разнообразием ![]() клинических проявлений и множественными поражениями органов и систем: серозный менингит, геморрагический конъюнктивит, синдром острого вялого паралича, заболевания с респираторным синдромом и другие.

клинических проявлений и множественными поражениями органов и систем: серозный менингит, геморрагический конъюнктивит, синдром острого вялого паралича, заболевания с респираторным синдромом и другие.

Один и тот же серотип энтеровируса способен вызывать развитие нескольких клинических синдромов и, наоборот, различные серотипы энтеровирусов могут вызвать сходные клинические проявления болезни. Наибольшую опасность представляют тяжелые формы инфекции с поражением нервной системы.

Как защититься?

Соблюдение правил личной гигиены имеет жизненно важное значение для предотвращения распространения энтеровирусных инфекций.![]()

Правила гигиены:

мытье рук с мылом

мытье рук с мылом

- тщательное мытье овощей и фруктов перед употреблением

приобретение продуктов питания только в санкционированных местах

приобретение продуктов питания только в санкционированных местах термическая обработка продуктов

термическая обработка продуктов

купание только в разрешенных местах

купание только в разрешенных местах соблюдение гигиены во время купания (не заглатывать воду)

соблюдение гигиены во время купания (не заглатывать воду) недопущение контактов с инфицированными людьми, особенно с сыпью

недопущение контактов с инфицированными людьми, особенно с сыпью пить только бутилированную воду

пить только бутилированную воду

При подозрении на инфекционное заболевание немедленно обратитесь к врачу.

Инфекционные заболевания: что важно знать

Текущая неделя объявлена Минздравом РФ неделей профилактики инфекционных заболеваний. Врач областного центра здоровья Екатерина Ермолаева напоминает о болезнях, которые входят в эту группу, и об основных способах защиты от них.

Человек на протяжении всей своей жизни контактирует с несчетным количеством микроорганизмов, однако заболевание способны вызывать не все. Чтобы понимать, с чем или с кем нам приходится бороться, нужно чётко представлять, какие же есть в мире паразиты человека.

Существует несколько возбудителей инфекции:

- бактерии (вызывают чуму, лепру, сифилис, туберкулез, холеру, дифтерию);

- вирусы (ОРВИ, герпес, грипп, ВИЧ, ковид);

- грибы (болезни кожи, органов дыхания, интоксикации);

- простейшие (дизентерия, малярия, балантидиоз);

- прионы (вызывают заболевания органов нервной системы);

- гельминты (черви, вызывающие описторхоз, аскаридоз, трихинеллез и другие заболевания);

- насекомые (вши, клопы, клещи).

Способы передачи инфекции

1. Контактный — осуществляется через повреждения на тканях кожи или слизистых человека, когда имеет место непосредственный контакт с кожными покровами (например, касание), слизистыми заражённого человека, а также при контакте с больными животными и даже при пользовании предметами обихода (посуда, одежда, игрушки), обсемененными микробами. Встречается при чесотке, герпесе, столбняке, бруцеллезе, газовой гангрене.

2. Половой – заражение происходит при половой близости. Передача подобным путём характерна для сифилиса, гонореи, трихомониаза, хламидиоза, вируса папилломы человека, генитального герпеса, гепатита В, С, D, ВИЧ).

3. Аэрогенный – путь, при котором микробы переносятся от больного к здоровому человеку по воздуху. В таком случае в основном поражаются органы дыхательной системы, реже – ротовой полости (грипп, ОРЗ, туберкулёз, корь, коклюш, ветряная оспа, дифтерия, бронхит).

4. Алиментарный (пищевой) — инфекция передаётся с пищевыми продуктами, водой, через грязные руки (холера, брюшной тиф, дизентерия, сальмонеллез, гепатит А).

5. Трансмиссивный – возбудитель локализуется в крови, передача инфекции происходит через кровососущих насекомых (малярия, туляремия, энцефалит, сыпной тиф, жёлтая лихорадка).

7. Гемоконтактный – контакт крови здорового человека с кровью или лимфой заражённого (гепатиты В, С, Д, ВИЧ-инфекция).

8. Трансплацентарный, или вертикальный – возбудитель инфекции передается от матери к плоду во время беременности и родов (сифилис, ВИЧ-инфекция, цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, корь, краснуха и другие).

Какие симптомы позволяют заподозрить инфекционную природу заболевания?

- повышенная температура тела;

- общая слабость организма;

- появление сыпи;

- кашель;

- мышечная боль;

- ломота в суставах;

- тошнота и рвота;

- жидкий стул;

- головная боль.

При наличии любых симптомов в обязательном порядке необходимо обратиться к врачу!

Как и любые другие болезни, инфекционные заболевания лучше не допустить, чем потом лечить. Для этого необходимо знать меры профилактики инфекционных заболеваний.

1. Специфическая профилактика. На сегодняшний день наиболее мощным и эффективным методом профилактики инфекции является вакцинация. Она предполагает применение вакцины, которая позволяет предотвратить болезнь и защитить от осложнений.

Вакцинация проводится бесплатно в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и предусматривает защиту от таких заболеваний, как гепатит В, туберкулёз, полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк, корь, паротит, краснуха, грипп, пневмококковая и гемофильная инфекции.

Эти заболевания характеризуются особенно тяжёлым течением и имеют высокий риск опасных для жизни осложнений. Чтобы вакцины сформировали стойкий иммунитет, их нужно вводить в определенные сроки и определенное количество раз.

Проконсультируйтесь с врачом и проверьте записи прививочной документации членов вашей семьи относительно иммунизации, чтобы убедиться, что вы полностью защищены.

2. Неспецифическая профилактика включает в себя мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции, укрепление защитных сил организма и предполагает соблюдение несложных правил по защите от инфекционных агентов.

Профилактика воздушно-капельных инфекционных заболеваний:

- ежедневно проводите влажную уборку помещений;

- не забывайте мыть руки с мылом после контакта с больным ОРВИ

или предметами ухода за ним, после поездки в транспорте или

посещения общественных мест;

- увеличьте время пребывания на свежем воздухе;

- не посещайте места скопления людей в сезон повышенной заболеваемости;

- обеспечьте чистоту и свежесть воздуха в доме, часто проветривайте помещение;

- одевайтесь по погоде, избегайте переохлаждения и сквозняков;

- используете маску и регулярно меняйте её;

- промывайте носовые ходы с помощью физиологического раствора.

Профилактика кишечных инфекционных заболеваний:

- не употребляйте в пищу недоброкачественные рыбные и мясные продукты, соленья и грибы;

- соблюдайте правила мытья и содержания кухонной посуды;

- соблюдайте правила транспортировки и хранения продуктов питания;

- перед употреблением пищи, после посещения туалета, после контакта с землёй обязательно мойте руки с мылом;

- тщательно промывайте овощи и фрукты;

- защищайте продукты от насекомых и животных, являющихся переносчиками инфекций;

- для питья используйте кипяченую или бутилированную воду;

- в открытых водоемах купайтесь только в специально отведенных местах, избегая заглатывания воды;

- следите за тщательной термической обработкой пищи.

Профилактика инфекций, передающихся контактно-бытовым путём:

- тщательно обрабатывайте предметы, используемые большим количеством людей;

- средства личной гигиены (полотенце, зубная щётка, расчёска, набор для маникюра и педикюра) должны быть индивидуальными;

- проветривайте помещение и поддерживайте оптимальную влажность воздуха в помещении;

- избегайте контакта рук с носом и ртом;

- ограничьте посещения общественных мест (бани, сауны);

- исключите случайные половые связи;

- регулярно мойте руки с мылом, в общественных местах используйте антисептик.

Профилактика трансмиссивных инфекционных заболеваний:

- перед прогулкой обрабатывайте одежду и открытые части тела специальными препаратами против насекомых (репеллентами);

- используйте личные средства защиты от насекомых (одежда, обувь, головной убор);

- выбирайте максимально закрытую одежду: должны быть плотно прикрытыми шея, голова, подмышки; запястья плотно обхвачены манжетами; рубашки заправляйте в брюки;

- во время отдыха на природе каждые 2-3 часа проводите осмотр кожных покровов;

- в помещении устанавливайте москитные сетки;

- в период повышенной активности насекомых избегайте длительных прогулок в лесополосе, а также в парках и скверах, не прошедших акарицидную обработку (с целью ликвидации клещей);

- откажитесь от поездок в экваториальные страны либо предварительно сделайте все необходимые прививки и соблюдайте повышенные меры безопасности.

Профилактика гемоконтактных инфекционных заболеваний:

- используйте индивидуальные предметы гигиены (маникюрные ножницы, бритвенные приборы, полотенца, зубные щётки);

- откажитесь от употребления наркотиков;

- при посещении салонов (маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг, пилинг, косметологические услуги) убедитесь, что мастер использует стерильное оборудование и одноразовые расходные материалы.

А главные способы профилактики – повышение устойчивости организма с помощью закаливания и соблюдения принципов здорового образа жизни.

Корь возвращается

Минздрав предупреждает: высокая температура и сыпь – причина заподозрить корь! Срочно вызовите врача на дом, обязательно предупредив о симптомах.

Почему это актуально?

С 2022 года начался рост заболевших корью по всему миру. В соседней Самарской области заболевание регистрируется с декабря прошлого года. В Оренбуржье в этом месяце выявлено 6 случаев кори. Одними из причин возвращения забытой инфекции являются прибытие непривитых лиц из стран ближнего зарубежья и снижение охвата вакцинацией на фоне ковидной пандемии в 2020–2021 гг.

Что такое корь?

Корь называют «детской чумой» ввиду высокой степени заразности и быстроты распространения. Заболеваемость носит сезонный характер – традиционно пик вспышек приходится на конец зимы – начало весны.

Какие органы являются мишенями для вируса кори?

Вирус проникает через верхние дыхательные пути и слизистую глаз, поражает лимфоидную ткань и клетки иммунитета. В результате главный эшелон защиты – иммунитет – сам становится мишенью. Вирус способен проникать в ткани мозга и вызывать картину энцефалита, что значительно повышает смертность от заболевания.

Как можно заразиться корью?